清末民国初,温州的堆漆艺人将漆灰改成油灰,即大漆改成桐油,将寺庙中的香灰改成瓦灰(粗糙的白泥灰),故称“油泥”。

20世纪50年代初期,堆漆艺人谢香如率先以白陶土代替瓦灰,把矿物质颜料直接调入油泥中,使作品形成色泽鲜艳、色种丰富、不易退色、附着力强、坚固耐牢、可以洗刷的工艺特色,表现力大为提高。明代漆工黄成所著《髹饰录》第八条中有:“油饰:即桐油调色也。各色鲜明髹饰中之一奇也,然不宜黑。”明代杨明作注云:“此色漆则殊鲜妍,然黑唯宜漆色,而白唯非油则无应矣。”王世襄先生在《〈髹饰录〉解说》中加以说明:“熟漆不问它成色如何,煎制的方法如何,它本身总是有颜色的,但不及桐油来的透明似水,所以用漆调出来的颜色,不及用油调出来的颜色那样艳丽鲜明。白色以及几种浅色而妍绚的色彩如天蓝、桃红等必有用油,根本不是漆所能调得出来的。”故20世纪50、60年代,油泥塑多做一些出口工艺品,表现楼台亭阁、仕女、山水、花鸟、动物(走兽)图案等。由于温州地处瓯江之滨,彩色油泥塑为温州地区独有,故改称“瓯塑”。

20世纪80年代后,瓯塑进入现代建筑室内装饰领域。

瓯塑是彩色浮雕

浮雕是在平面上雕刻出凹凸起伏形象的一种雕塑,是介于圆雕和绘画之间的艺术表现形式。它以压缩空间的不同程度,形成浮雕的两种基本形态——高浮雕和浅浮雕。

高浮雕由于起位较高、较厚,形体压缩程度较小,因此,其空间构造和塑造特征更接近于圆雕。

浅浮雕起位较低、形体压缩程度较大、平面感较强,更接近于绘画形式。它主要不是靠实体性空间来营造空间效果,而更多地利用绘画手法或透视、错觉等处理方式来造成抽象的压缩空间。

饕餮纹是中国古代青铜器上有特色的浅浮雕,在平面上表现出一种沉厚、凝重的立体效果。

中国古代浮雕艺术集中体现在瓦当及汉画像石、画像砖,以及魏晋以后佛像与陵墓建筑之中。

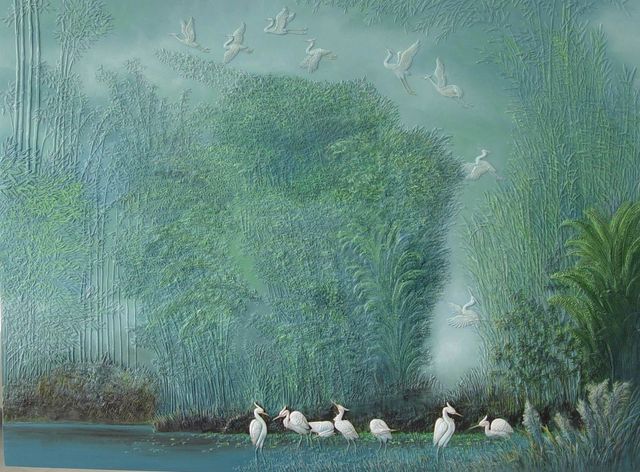

如今的瓯塑,也是属于浮雕艺术的范畴。它吸收了汉画像石、画像砖上浮雕的高起位及同在一个平面上的艺术处理方法,特别在风景画方面有所突破。它通过捶(捣)、搓、揉将彩色泥巴一点一点地堆上去而不是彩绘上去。有些作品会把高浮雕和浅浮雕有机地糅合在一起。

瓯塑色彩鲜艳、色种丰富、不易退色

瓯塑用的彩色油泥以矿物质颜料如花青、石绿、石青、藤黄、朱红、赭石、门粉(立德粉)为芒体,调以熟桐油。因桐油清澈透明,调出的颜色艳丽鲜明,配以精制白陶土(经过处理),天然、细腻、收缩力不强、牢固,都属于纯天然材料,故不易退色。

瓯塑的油泥经过人工的捶(捣)、打、搓、揉,可谓千锤百揉。用油漆涂底,干后把油泥堆上去,以工具使劲压、抹,所以十分坚固,附着力强,可以洗刷。同时,因油泥的配方得当,不开裂、不脱落、不起皱。