“快!”我嘶哑的尖吼哀戚锐利,我的腿僵麻酸痛我凝固的血浆充斥鼻腔的,在病态燃烧。

我的喘息声紊乱不均,呼出白烟状的热气,看着逐渐清晰的前路。

日记一(tips)齿网(teeth)

脚步正无规章的震响,跌落在地的水果露出它烂掉的果肉。忙乱的声响后,我的手攀上一道粗糙温暖的桎梏,我紧紧攥得住那双手,似抓住救命稻草那般紧锁。我身体是麻木的,脑子也是麻木的,被硬生生拽着奔向前方。

我神情空洞的向前方跑去,心脏撞击心房,不知哪才是安全栖地。

妈妈捏了捏我的手,意思是向前走。

我看到他枯稿,流着灰泪的面庞里有对生命的祈望和对命运的臣服,妈妈步履加快,我的脚踩到一块砺石,既是一阵失重,扑倒在泥沙中,内心瞬然滞空,下意识感到痛沦办血痒失控,身体僵了一下,被强拎起手臂,被迫重新跑动。

意识痪散时,我在面前看见一个深绿色的小点,眼神失焦,却辨认得出来,这是森林。

一阵阵凌厉尖锐的嚎叫充斥在耳边和意识里,每一次剧烈的风动,都在意识处泛起涟漪。

距离在迅速的接近

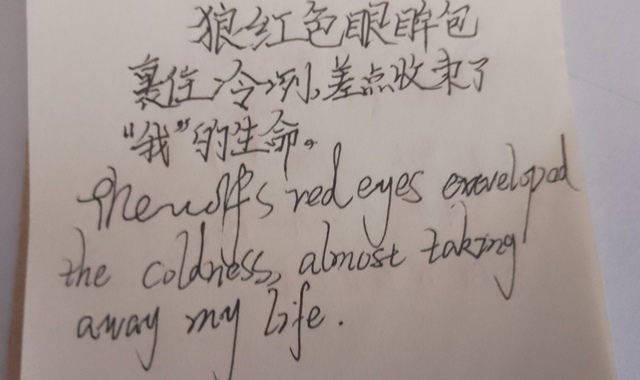

日记二,死亡(death)

意识流涌。

还留存有意识的时候,我总是闻到一种清凉的药草香。我觉得此刻我像个婴儿,在一条河水很燥热的河流里,乘着纸船漂着,缓缓地,缓缓的。我无法睁开眼睛,只是随着水流漂流。

等我清醒的时候,总会听到一阵不知名的符咒,我居然能听懂,然后,继续顺着水流漂。

有一天,我醒了,我发了高烧,脚底的血坑已经发炎起脓,。双手在空中不住发颤,热得如同灼烧,手和脚的痂口破了又长。

只听见一声声,一念念乱序的符咒,那么的密匝,那么的古怪,说实话,又是那么的安心。

草床上,杂草有点刺痒。

而后我不再在水里漂流,而是睨出眼睛一条缝。

母亲在那扭曲的余光下笼罩着尼罗河的奇特光晕,鼻子像个红蒜头,眼皮泛青。

母亲看起来老了许多,白发根根生出,三天未阖眼。

灵魂蛛网聚焦一只小小的…萎靡飞蛾,杂乱的触须跳着祈神之舞,黄色的翼翅仿佛枯萎的乱叶。

我只能借由余光探看周遭世物。

意识非常清醒,即使属于半晕厥状态。

我像只飞蛾,像只触角乱颤的飞蛾,像是死亡是灵魂网上聚焦的那种平淡,那种无欲无求。

我在疯狂地颤动着四肢,一跌,一进,蛛网在撕扯我的躯壳,此处应唱起黑色幽默的曲调。(配上些掌声)

它已锁紧它的命运。

听不懂的语言——

听到一些金属的碰撞声,吉普赛人拿着炎红衫叶,睁开一条缝,他们都带有一种野性的亲和,红杉叶敷在我的足底,新鲜冰凉。

泪水,红色,火焰。

烧断了蛛网的丝绒。

我已经很难感到疼,正是因为太疼了。像酒淋在大火上,是被焚烧的疼,被灼尽的疼,被吞噬的疼,是锻造的疼,重生的疼,是破晓的疼…

我呜咽着,握住那双满是沟壑的手。

体温在消融,如同一块带有神力的晶状冰块在头顶融化,那股对死亡的恐惧在慢慢淡化,那融化的碎晶让我留下一滴蒙尘的冰粒,忽而又感到窒息,苟延残喘,地上了双眸,陷入一片至暗。

像是数盏灯在黑暗中窸窣发出点微亮,我没看到天堂或地狱的临界点,整个人也似是飘忽了起来,也保留稍许清醒,没有神圣或是燥热,只是在黑夜中吮吸着光源的颜色。

仅仅寂静-

日记三,褚草

又一次醒来,第一次?不是第二次?第三次?也许是,整个人的体感变得沉且实,那一种嘈杂的,叮叮当当,稀里哗啦的金属瓢盆的声音,和并不清脆且微弱的铃听,厚重女声的呢喃,脸上是温热的泪。

我现在在哪里?闻到了那熟悉的异香,对,我应该还是在那里。

黑暗里亮起微明,不是一小片一小片细碎的光源,而是通感的锃亮,感到瘙痒在消失。

我缓缓睁开眼。

我回来了。还...活着...

那围着我的吉普赛人粗糙的面容,泛起了喜悦的涟漪母亲用柔软温热的嘴唇亲吻我的脸颊,却禁不住流露出乐极生悲的面容,眼泪如泉水般倾泻,我还是木讷了一会儿,扶上母亲的背。

那群异族的善人讲着复杂生僻的字符,但意外能够拆解出来。

在震惊中,我貌似听到:吉普赛人说,看来从百年就种下的那颗褚草效果不假,去在神堂里补祷了一天去伴着青黄色树下酒,当时是命悬一线,服用一盏,便是醒了。

树上挂着一面镜子,像是刻意而为,他始终认出来这个人是他自己,他看到他的头发,会染上的血一般的赤色。

一张药剂单

药方∶肉桂,莱姆,胡萝卜,桂皮,蓝莓

功效∶治红痂,回魂。

副作用∶减弱感性情感。

其他反噬∶不明