周围,是死一般的寂静,连虫鸣都匿了声。

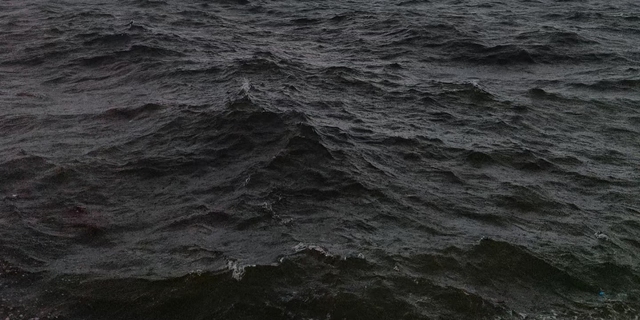

白日的喧嚣,此刻都被浓稠的墨色吞噬殆尽,只剩下江水在脚下不知疲倦地、沉闷地流淌着,像一头隐匿在黑暗中的巨兽粗重的呼吸。

江风呼啸而过,带着一股浸入骨髓的湿冷,如同冰冷的针,穿透单薄的衣衫,直刺内里,让林迟不由自主地打了个寒颤。明明冷得发抖,却奇异地让她混沌的头脑获得了一丝短暂的清明。

江面倒映的影子,慢慢与父亲那双总是带着疲惫与失望的眼睛重合,在林迟眼前晃动。在那个拼凑的家里,他看向她的眼神里总带着歉意,更多的是不耐,一种几乎要将她淹没的无奈,仿佛自己的存在,就是对他新生活的打扰,仿佛她生来就是他完美人生画卷上唯一刺眼的污点。

恍惚间,她仿佛看见了继母那涂着鲜艳口红的嘴唇,一张一合,吐出的话语比这江风更刺骨——“拖油瓶就是拖油瓶,再怎么装乖也成不了气候”、“你爸当初就不该把你捡回来”……那些恶毒的字句像淬了毒的针,在无数个深夜反复扎进神经,丝线般缠绕上她的心脏,一点点收紧,让她窒息。

林迟心想,这个世界大概没有她的容身之所。无论是在家庭聚餐还是在学校里,偶尔投来的目光,总带着若有若无的审视与轻蔑。那些看似关怀的“为你好”背后,是不是藏着不易察觉的操控与贬低,她分不清,只觉得神经像一根绷紧到极致的弦,任何一点风吹草动都能引来一阵惊悸。所有的声音,所有的画面,所有的冷与痛,在此刻交织成一张巨大的网,将她牢牢缚住,挣脱不得。

一如眼前黑压压的天,她看不见雾蒙蒙的未来。或许,结束才是唯一的解脱。

这个念头一旦升起,便带着莫名的吸力,带着她慢慢走到这里。林迟掐了掐手心的肉,慢慢往前挪了一步,江堤的碎石在脚下滚落,发出轻微的声响,瞬间被黑暗吞没。

下一刻,冰冷的江水猛地包裹了她,那是一种超乎想象的、霸道的酷寒。仿佛千万根冰冷的钢针,在同一时间刺穿皮肤、肌肉,顺着血管蔓延全身,直抵骨髓。

恐惧瞬间攫住心脏,林迟下意识地挣扎,可江水沉重得像铅,死死拽着林迟往下沉。浪花呛进鼻腔,带着铁锈般的腥气,灼烧着喉咙和气管。

窒息感排山倒海般袭来。肺部像被一只无形的大手紧紧攥住,火烧火燎地痛,每一次挣扎都只会吸入更多江水。

意识在冰冷的侵蚀和缺氧的痛苦中开始模糊,黑暗从四面八方涌来,比刚刚看见的夜色更加浓重。挣扎变得无力,身体缓缓下沉,父亲的眼神、继母的咒骂、学校里那些冷漠的脸渐渐淡去,只剩下冰冷的江水包裹着林迟。

江面之上,夜,依旧死一般地寂静,只有江风,依旧不知为谁而呜咽。