夕阳拖着最后一点余晖,挣扎着从铅灰色的云层缝隙挤出几缕残血般的光,勉强涂抹在森郁的林道上。青霄仙君与棱镜走在归途,脚下的腐叶层吸尽了所有足音,只剩下一种令人窒息的死寂。几日前那个村落里孩童们懵懂而热切的目光,那些“要去告诉大人们”的稚嫩誓言,此刻仿佛被这片墨绿森林的沉寂彻底吞没。战争的气息,即便在人迹罕至的密林深处,也如附骨之疽般弥漫在湿润冰冷的空气中,混杂着若有似无的焦糊味与铁锈腥气。

突然,一声凄厉的、非人般的嘶嚎毫无征兆地撕裂了林间的死寂。那声音蕴含着足以令灵魂冻结的绝望,裹挟着巨大的痛苦,如同濒死野兽的哀鸣,针一样扎进耳膜。

仙君的脚步没有丝毫迟滞,身形却已消失在原地,只留下一缕青色的残影。棱镜心头猛地一跳,本能地调动起体内刚刚熟悉不久的水灵之力,一层若有似无的水汽瞬间笼住周身,脚下奋力急追。

绕过几棵虬结的古木,眼前的景象让棱镜瞬间窒息。

一小片林间空地上,一个妇人瘫跪在地上,怀中紧紧搂着一个瘦小的身影。那孩子毫无动静,小小的头颅无力地向后仰着,苍白的小脸上凝固着一种奇异的痛苦神情,嘴角残留着暗红的血痂。妇人破烂的粗布衣衫被撕扯得不成样子,裸露的皮肤上布满青紫交加的伤痕和新旧血污,从脖颈到手臂,触目惊心。她枯槁的双手死死箍着孩子冰冷的身体,如同溺水者抓着最后一根浮木,每一次疯狂摇撼都伴随着令人心碎的哭嚎,那声音破碎嘶哑,早已不成语调。

“宝儿…我的宝儿啊——!”

“谁…谁来…救救他…”

妇人猛地抬起头,浑浊布满血丝的眼睛里,倒映出悄然立于前方的两道身影——特别是仙君那身不染尘埃的青衣与绝世风姿。绝望的眼底骤然爆发出骇人的光芒,如同濒死之人看见了最后的幻象。

“神仙!是神仙!”妇人爆发出惊人的力量,抱着孩子连滚带爬地扑向仙君脚边,额头重重磕在布满尖锐碎石和枯枝的地面上,发出沉闷的响声,“噗通!噗通!”一缕鲜红立刻从她额角的伤口蜿蜒而下,混着泥土和泪水,“神仙!救救我的孩子!求求你!救救他!”她嘶喊着,每一个字都像是从撕裂的喉咙里硬抠出来,沾着心血。

棱镜下意识地后退半步,妇人身上那股混杂着血腥、泥土和疯狂绝望的气息扑面而来,让她胃部抽搐,不由自主地攥紧了拳头,指甲深深掐进掌心。她刚刚萌芽的对水的掌控感,在此刻汹涌的哀恸面前,渺小得像一粒尘埃。她的目光不由自主地落在妇人怀中那个小小的身体上,那凝固的痛苦表情让她浑身发冷——她从未如此清晰地感受到,死亡本身所携带的冰冷重量。

仙君缓缓蹲下身,目光落在妇人身上纵横交错的伤口上,那双清泉般的眼眸深处,掠过一丝极其沉重的暗影。他并未试图去触碰那死去的孩子。

“你受伤太重。”他的声音沉静依旧,却仿佛穿透了妇人歇斯底里的屏障,“先顾好你自己。”

他抬起右手,修长的指尖泛起一层极其柔和、近乎透明的青色光华,并不刺眼,却带着一种纯粹的生命本源气息。那光晕如同春日融雪后的溪流,无声流淌,轻柔地覆向妇人伤痕累累的身躯。妇人额角狰狞的伤口、手臂上深可见骨的划伤、背上鞭笞留下的青紫淤痕…在这温润青光的笼罩下,如同被无形的手温柔抚平。狰狞的创口以肉眼可见的速度弥合、结痂、剥落,露出底下新生的粉嫩皮肤。骨骼的错裂处悄然复位,深层的淤血迅速消融。短短几个呼吸间,那些遍布她躯体的、象征着暴力和苦难的印记,竟消失得无影无踪,肌肤恢复光洁,仿佛从未受过那些可怕伤害。

然而,这近乎神迹的治愈,并未换来妇人丝毫的平静。当笼罩身体的青光散去,当崭新的皮肤暴露在冰冷的空气中,妇人猛地低头,看向自己怀中那具依旧冰冷、毫无生息的小小身体。

刹那间,刚刚被治愈的身体里爆发出的不再是希望,而是比之前更甚百倍、足以焚毁理智的绝望洪流。

“为什么?!!”她猛地抬头,布满血丝的双眼死死钉在仙君脸上,那眼神不再是祈求,而是锥心刺骨的怨毒与疯狂的诘问,嘶吼声撕破了刚刚短暂的宁静,“为什么只治好我?!为什么?!!”

“为什么不救他?!!”

“你们不是神仙吗?!!”她的质问一声比一声凄厉,如同带血的鞭子抽打在寂静的林间,“神仙不是无所不能的吗?!!”

“为什么——!!来这么晚!为什么不早点来!!!”她抱着孩子的手臂勒得更紧,几乎要将那小小的身体揉碎,“早点来啊!!我的宝儿就不会死!不会死啊——!!”

锥心的诘问如同淬毒的冰棱,狠狠扎进棱镜的心口。妇人那扭曲的面容、泣血的控诉,与废墟中那些举着火把、唾骂她是“带来灾祸的怪胎”的村人面孔,诡异地重叠在一起。一种冰冷彻骨的悲凉和荒谬感瞬间席卷了她。神仙?无所不能?她看着眼前这位被六界仰望的最强者,他那完美无瑕的治愈仙术之下,却依然躺着一个冰冷的小小躯体。这巨大的落差让她喉头哽塞,一股莫名的悲愤混合着深切的无力感冲口而出:

“神仙就能救所有人吗?”少女的声音不大,甚至微微发颤,却像一把生锈的钝刀,骤然割裂了妇人歇斯底里的咆哮。

妇人癫狂的声音戛然而止,如同被掐住了脖子。她布满血丝的眼珠僵硬地转向棱镜,那眼神空洞了一瞬,随即被更深的、如同实质般的黑暗怨毒淹没。那目光沉重得几乎让棱镜窒息。

仙君缓缓站起身。他并未再看那濒临崩溃的妇人,也没有回应棱镜那句带着尖锐棱角的质问。他的动作没有丝毫烟火气,只是极其自然地伸出手,带着一种不容置疑的温和力道,轻轻握住了棱镜紧紧攥成拳头的那只手。

棱镜冰凉的手指被包裹进他温润的掌心,那温度并不灼热,却带着一种奇异的、仿佛亘古不变的稳定感,顺着指尖蔓延开来,奇异地抚平了她体内翻涌的惊悸和冰冷的绝望。仙君什么也没说,只是牵着她的手,转身,沿着来时的林道,默然前行。

妇人那令人心碎的、断断续续的呜咽声,如同跗骨之蛆般追在他们身后,在渐浓的暮色和森然的林木间久久回荡,最终被深林的寂静吞噬殆尽。

走了许久,久到身后那绝望的呜咽早已消失,只有晚风穿过林梢发出沙沙的叹息。夜色彻底笼罩四野,只有仙君周身那层淡淡的、不易察觉的青色微光,柔和地照亮两人脚下的一小片区域,驱散了林中浓稠的黑暗。

棱镜低着头,视线固执地定在自己沾了泥污的鞋尖。妇人抱着孩子那冰冷僵硬的画面,和她额角刚愈合又被自己磕破的、淌着血的伤口,在她脑海中反复交织。那只被仙君握着的手,掌心依旧残留着他指腹温润的触感,却无法驱散心底那片沉重的、冰冷的阴影。那个“为什么”的诘问,不仅来自妇人,也在她自己空旷的心腔里反复撞击。

“仙君…”她终于鼓起勇气,声音低得像蚊蚋,带着一丝不易察觉的鼻音,“你以前…以前也救过很多人吧?”她没有抬头,目光依旧固执地盯着移动的脚尖,“那些人…那些被你治好的伤者…他们最后…都活下来了么?”问题问到最后几个字,声音几乎细不可闻,带着一种她自己都未察觉的小心翼翼和对某种残酷答案的恐惧。她害怕听到一个关于“神仙并非万能”的冰冷答案,害怕那个怀抱孩子尸体的绝望妇人,并非唯一的例外。

仙君的脚步微微顿了一下,并未停下。夜风吹拂着他及腰的青色长发,几缕发丝拂过棱镜的手背,带来一丝微凉的痒意。他沉默着,那短暂的停顿在寂静的林间被放大,仿佛在慎重地掂量着词语的分量。

“能被我遇到的,”他开口了,声音依旧如清泉流淌过温润的玉石,听不出悲喜,却比平时更加低沉,每一个字都清晰地落在棱镜耳中,带着某种穿透时光的重量,“都是伤者。”

他的目光平视着前方幽邃的森林,仿佛在透过层层叠叠的树影,回溯无尽的岁月长河。

“凡战乱之地,饿殍枕藉。我曾见过一个被塌墙压断双腿的书生,腹饿如鼓,气息奄奄。灵力可续其断骨筋肉,顷刻间恢复如初。他挣扎着爬起,对我叩拜如捣蒜,随即踉跄冲入瓦砾堆中,徒手疯挖,十指血肉模糊,只为找寻他那下落不明的妻子。三日后,我在下游的水潭边,看到他抱着妻子被水流泡得肿胀变形的尸体,脸上还凝固着找到时的狂喜,眼神却已空如枯井。他用自己的腰带,将自己与妻子牢牢缚在一起,一同沉入了潭底。”

棱镜的手在仙君的掌心里轻微地颤抖了一下。

“也曾在一个大旱三年的村落,土地焦裂如龟甲。村中有位百岁老人,枯瘦如柴,眼窝深陷,躺在床上只剩一丝游气。周遭的村民早已逃荒或渴死,唯剩他一人等死。我引天河之水化甘霖倾泻而下,浸润干裂的土地,也汇成一股清流注入他口中。他被灵雨滋润,枯槁的身体竟奇迹般恢复了几分力气,甚至能坐起身来。”仙君的声音如同平静的湖面下涌动着暗流,“然甘霖初歇,他浑浊的老眼环顾空无一人的村落,看着龟裂大地刚刚萌发便被烈日重新炙烤的幼嫩草芽,看着那些闲置多年已然朽坏的农具……他脸上的神情,比渴死之时更加灰寂。当天夜里,他以恢复的力气,用一把生锈的柴刀,割开了自己的喉咙。他用最后一点生机,为自己画下了句号。”

棱镜的呼吸一窒。她仿佛看见那绝望的甘霖,那柄生锈的柴刀,还有老人眼中比死亡更深沉的灰寂。这些画面如此清晰地烙印在她脑海里。

“还有一次,在瘟疫肆虐的城镇边缘,”仙君的声音依旧平稳,像是在讲述与己无关的遥远传说,但那平淡之下,却蕴含着足以压垮山峦的沉重,“一个年轻的母亲,抱着她高热抽搐、浑身布满黑斑的婴儿,跪在通往城镇的官道旁,向着每一个可能的路人绝望地伸出双手。她的肺部已被疫气侵蚀,每一次呼吸都带着破风箱般的嘶鸣和血沫。我净化了侵入她肺腑的疫毒,消弭了她的伤痛。她抱着身体不再滚烫、呼吸变得平稳的孩子,喜极而泣,对着我磕头不止,额头都渗出血来。她抱着孩子,满怀希望地走向那座被死亡阴影笼罩的城镇城门……”仙君的话语出现了极其短暂的停顿,如同琴弦绷紧到极致前那一霎的凝滞,“守城的士兵,远远看到这对刚从死亡边缘挣扎回来的母子,如同见到最恐怖的鬼魅。瘟疫的恐惧早已摧毁了所有人性。他们点燃了浸满火油的箭矢……就在她距离城门还有几十步远的地方……火焰吞噬了她和怀中刚刚恢复生机、尚在沉睡的婴儿。”

棱镜猛地闭上了眼睛。妇人抱着孩子扑向城门的身影,与城门楼上士兵冷漠拉弓的身影,在黑暗中激烈地碰撞。那支呼啸而下的火箭,仿佛穿透了时空,带着灼热的气流和绝望的尖啸,直直钉入她的脑海。她感到一阵强烈的眩晕,下意识地用力反握住了仙君的手,仿佛那是唯一能让她在惊涛骇浪中稳住身形的浮木。

仙君停下了脚步。

头顶的树叶浓密,几乎遮蔽了所有天光,只有他周身那层淡淡的清气,在极致的黑暗中,仿佛化作了实质的微光,柔和地晕染开一小圈朦胧的光域。

他微微侧过身,那双温润如玉却又深邃如渊的眼眸,静静地凝视着脸色苍白、紧闭双目的棱镜。他的目光落在她颤抖的睫毛上,落在她用力到指节发白紧握着自己的那只手上。

“治伤,”仙君的声音在浓得化不开的黑暗中响起,异常清晰,每一个字都带着千万年岁月沉淀下的重量,平静之下是勘破生死的邃然,“不过是拂去落在生命叶片上的一粒尘埃。我能做的,仅此而已。”

他顿了顿,那短暂的沉默仿佛有千钧之重。

“生命的重量,”他的声音更低了些,如同叹息,又如同亘古不变的箴言,穿透黑暗,也穿透了棱镜心中刚刚筑起的认知壁垒,“在于其本身的选择,在于其挣扎的轨迹,在于其承受的悲哀与绽放的欢欣……甚至在于其最终的陨落与沉寂。这才构成完整的存在。这重量,即便是仙力无边,亦无从评判,更无权撼动其固有的轨迹。”

棱镜倏地睁开了双眼。

浓墨般的黑暗里,只有仙君周身那层温润清光是唯一的光源,照亮他近在咫尺的侧脸。那张被六界共仰的面容上,没有悲悯,没有自伤,更无一丝一毫的倨傲或无力。只有如同亘古星辰般的平静,一种洞悉了生命所有形态与苦痛后沉淀下来的、近乎永恒的平静。那平静本身,就蕴含着无法言喻的重量。

“我所能做的,”仙君的目光终于从棱镜脸上移开,重新投向深不可测的黑暗前方,语气回归了那种独特的、带着一丝天然气息的温和,却比任何激昂的宣告都更有力量,“只是在这漫长的路上,拂去那些本不该属于某个灵魂的尘埃时,恰好伸出了手。相遇,已是机缘所赐的全部意义。”

他不再言语,只是牵着棱镜的手,继续向着森林深处走去。

脚下的腐叶依旧寂静无声。林间只有风声,如同远古的低语。棱镜默默跟随,感受着掌心传来的温度和牵引的力道。妇人的绝望哭喊、孩子冰冷的脸庞、老人灰寂的眼神、城门前那支燃烧的箭矢……这些惊悚而残酷的画面并未消散,依旧在她脑中盘旋。

然而,在这些画面之上,一种更深沉的东西开始在心底扎根。那并非简单的答案,而是一种模糊的领悟——关于相遇的偶然,关于生命轨迹的不可强求,关于“拯救”二字背后那无法言说的沉重界限。仙君那平淡话语中蕴含的万钧之力,如同温暖的磐石,在这片悲凉的森林里稳稳地托住了她摇摇欲坠的认知。她依旧困惑,依旧为那妇人和无数相似的逝去感到切肤之痛,但一种奇异的力量感,正从这痛苦与困惑交织的黑暗中悄然萌发,如同在无边焦土下蛰伏的顽强生机。她握紧了仙君的手,指节不再因恐惧而僵硬,反而充满了某种探索未知的韧性。

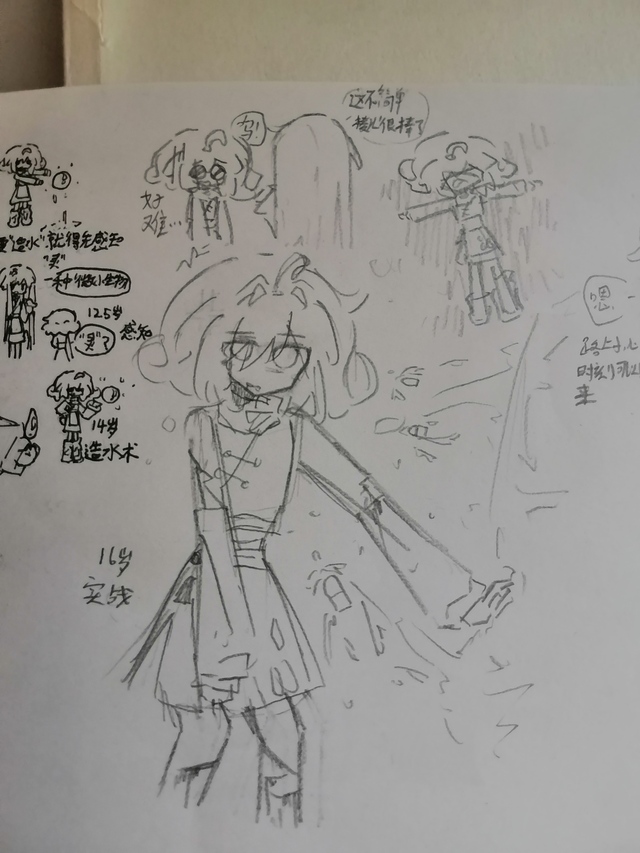

同人图环节:

★来自七三老师所作<还是喜闻乐见养成系>★

我又画了...其实每次画起来都有一股罪恶感,因为真的画丑了没有画好看...但是看着自己画的温馨小场景心里面又开心起来了!