卷首语:风起青萍,浪生微澜。府学深苑,暗流激荡。旧谤未平,新敌环伺,然潜龙出渊,其文光剑影,终将映照江州明月。

第一章:青萍之末

江州府城的晨光刚漫过护城河,便被码头的喧嚣撞得粉碎。货船首尾相接,搬运工的号子混着商贩的吆喝,裹着水汽扑面而来——这股鲜活又厚重的烟火气,与临川县的竹影清寂,判若两个天地。刘宇扶着马车车窗,望着城头“江州府”三字鎏金匾额,指尖无意识地摩挲着袖口磨旧的青衿边角。

李瑾“刘兄,府学不比县学,进了这门,先得懂‘规矩’。”

李瑾掀开车帘,月白常服上沾了些晨露,语气温和却带着提醒,

李瑾“这里学子分两派:‘苦读派’埋首注疏,以赵元启为首,讲究‘一字一句皆遵先贤’;‘风流派’爱交游清谈,王锴靠家里关系也进来了,如今倒收敛了锋芒,只在暗处行事。”

谢无双背着长剑,一身劲装在文官扎堆的府学外格外扎眼,她嗤笑一声:

谢无双“读书还分帮派?倒比军营里的袍泽之争还麻烦。”

话音刚落,便有几个锦衣学子路过,目光扫过刘宇的旧青衿时,带着毫不掩饰的审视,窃窃私语如蚊蚋般飘来。

办理入学的杂役见刘宇是临川案首,态度却淡淡的,只指了指西角最偏的宿处:

刘宇“那边清净,适合读书。”

刘宇刚放下行囊,便听见隔壁宿处传来低语:

“听说了吗?就是他,在县学靠些旁门左道得的案首,还敢说‘文气能合天地节律’,简直是异端。”

不用想也知道,这是王锴的手笔。他不再像在临川时那般当众挑衅,转而用流言织网,想让刘宇在府学里孤立无援。刘宇捏了捏眉心,将《周易》摊在桌上——与其纠结流言,不如先稳住学业。

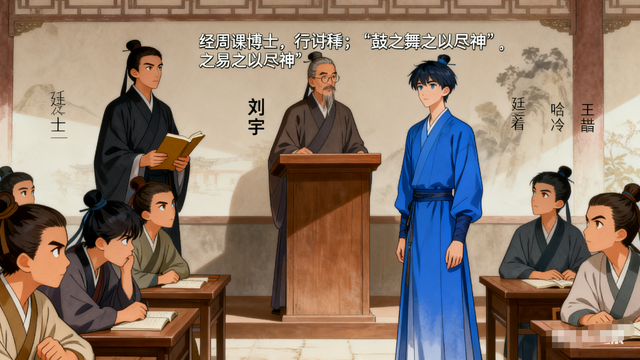

三日后的经义课上,周博士捻着胡须,翻到《周易·系辞》“鼓之舞之以尽神”一句,目光扫过众学子:

周博士“诸位对此句,有何见解?”

学子们纷纷起身,或引汉儒象数,或谈魏晋玄学,皆不出先贤注疏的范畴。周博士颔首却不置可否,直到目光落在后排的刘宇身上:

周博士“临川案首,你可有不同看法?”

满室目光骤然汇聚,其中便有王锴似笑非笑的眼神。刘宇深吸一口气,起身行礼:

刘宇“学生以为,‘鼓’非仅祭祀之鼓,‘舞’亦非仅乐舞之姿。天地有节律,四季更迭、潮汐涨落,是为自然之‘鼓’;万物有生机,草木拔节、鸟兽奔跃,是为生命之‘舞’。圣人悟此韵律,方能‘尽神’——既通天地神明之德,亦穷自身精神之妙。”

这番话落地,讲堂内静了片刻。周博士眼中闪过讶异,缓缓点头:

周博士“角度新颖,言之成理,可算一家之言。”

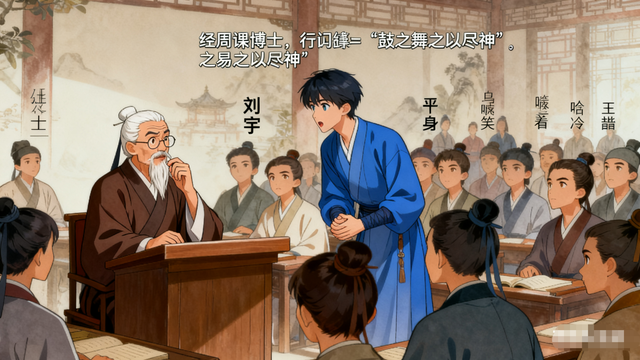

课后,刘宇刚走出讲堂,便被一人拦住。那人身着洗得发白的青布儒衫,面容端正,正是赵元启。他捧着《周易集解》,语气严谨却带着疏离:

赵元启“刘贤弟之论虽巧,却失了经典根基。注疏乃先贤心血,随意曲解,恐入歧途。”

刘宇拱手:

刘宇“赵师兄教诲,学生谨记。只是读书若只守故纸,恐难见天地真意。”

赵元启深深看他一眼,未再多言,转身离去。这时李瑾走来,压低声音:

李瑾“你‘文士剑舞’的名头,已有人传到府城文坛了。小心些,盯上你的,或许不止王锴。”

刘宇望着府学内高耸的棂星门,晨光落在门柱上,却照不进那些潜藏的暗礁。他知道,这江州府学的日子,才刚刚开始。