秦国结束了春秋战国时期纷争,由秦始皇嬴政建立的秦朝是中国历史上第一个大一统的王超,是我介绍的第四个朝代。

秦朝的时间段是前221年至前207年,共14年,“秦二世而亡”,只有2个帝王,秦子婴不过是个傀儡,秦朝距今约2232年前。

1.文字:篆书(小篆)。

仅供参考

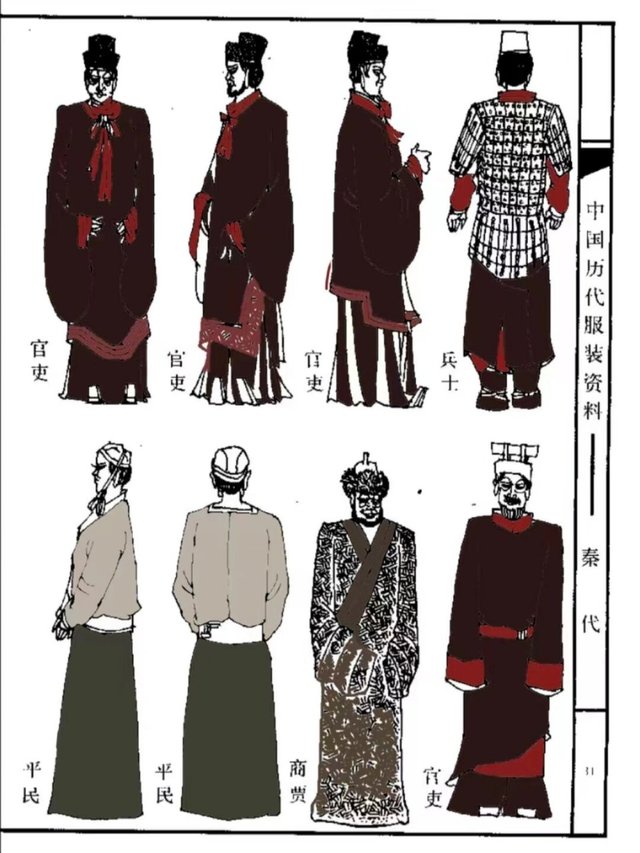

2.服装:袍等。

仅供参考

3.发型

秦朝的发型主要有圆髻和扁髻两种类型,常见于普通百姓和士兵。

女性发型以堕马髻(垂发)和平髻(低丸子头)为主,梳发方式相对自由。

仅供参考

4.都城:咸阳。

古代咸阳的核心区域位于今陕西省西安市和咸阳市的交界地带,具体以咸阳市渭城区窑店街道为中心,横跨渭河两岸,部分遗址延伸至西安西咸新区。

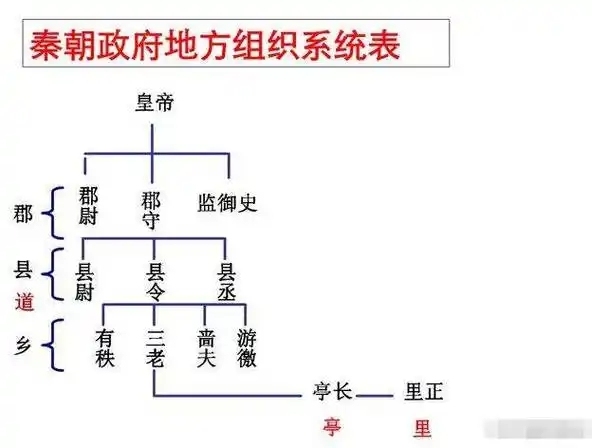

5.政策:郡县制等。

制度定义:以郡统县的两级地方行政架构,官员由中央直接任免,打破贵族世袭特权,标志着官僚政治取代血缘政治。

仅供参考

6.文物:兵马俑等。

仅供参考

7.武器:秦弩(nu)机等。

仅供参考

8.书籍:《日书》等。

9.农具:铁器等。

10.农作物:稻等。

11.科技或科学:秦直道等。

建造背景:公元前212年由大将蒙恬主持修建,用于快速调兵支援北方边境。

仅供参考

12.文化:尚黑传统等。

13.事件:

①统一六国

②建立中央集权制度

③统一度量衡与文字

④焚书坑儒

14.战争:

①北击匈奴

②南征百越

③沙丘之变

④大湾乡起义

⑤巨鹿之战

⑥秦朝灭门

15.人物

1.秦始皇(嬴政),(前259年一前210年),故事:并吞六国等。

2.赵高,(?一前267年),故事:沙丘政变等。

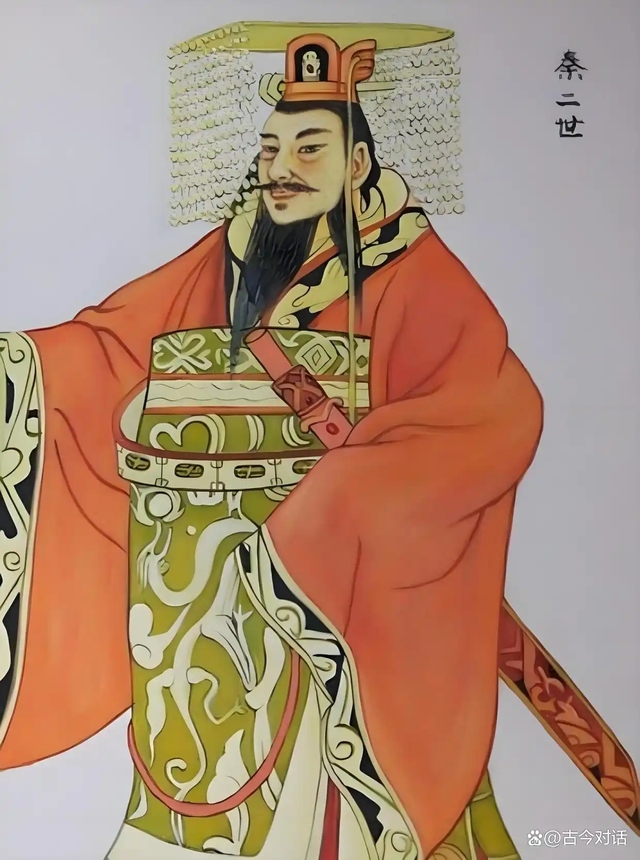

3.胡亥,(?230年/前221年一前207年),故事:望夷台之变等。

仅供参考

16.疆域图

仅供参考

17.帝王表

秦朝共有三位帝王:秦始皇嬴政(前221—前210年在位)、秦二世胡亥(前210—前207年在位)和秦王子婴(前207年在位仅47天)

18.年号

秦朝没有正式的年号制度

19.谥号

秦始皇没有谥号,他废除了谥号制度以避免死后被评价,这一决定源于他对“子议父、臣议君”传统的反对。

20.庙号

秦朝没有庙号

21.在位时间

仅供参考

1.人物简单介绍

秦朝(前221年—前207年)共历三位帝王:秦始皇嬴政(前221-前210年在位)、秦二世胡亥(前209-前207年在位)和秦王子婴(前207年在位仅46天),国祚14年,是中国历史上第一个大一统王朝。

嬴政(公元前259年—公元前210年),即秦始皇,是中国历史上第一个完成统一大业的君主,也是秦朝的开国皇帝。他在公元前221年统一六国,建立了中国首个中央集权制王朝,并推行了一系列影响深远的政策。

关键成就:

1. 统一六国:灭韩、赵、魏、楚、燕、齐,结束战国时代。

2. 确立帝号:首创“皇帝”称号,自称“始皇帝”。

3. 中央集权:废除分封制,推行郡县制,加强中央对地方的控制。

4. 标准化措施:

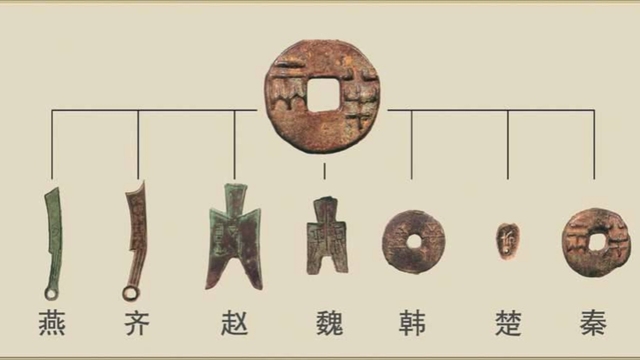

- 统一文字(小篆)、货币(圆形方孔钱)、度量衡。

- 修建驰道、直道,便利交通与军事。

5. 军事工程:

- 连接并扩建长城,防御北方匈奴。

- 修建灵渠,沟通长江与珠江水系。

争议与批判:

- 严刑峻法:以法家治国,刑罚苛刻,劳役繁重。

- 焚书坑儒:为统一思想,焚烧百家典籍,坑杀方士与儒生。

- 大兴土木:建造阿房宫、骊山陵墓(含兵马俑),耗费民力。

身后影响:

- 秦朝在其死后迅速崩溃(公元前207年灭亡),但其制度框架为后世王朝继承。

- 长城、灵渠等工程成为重要文化遗产,兵马俑被誉为“世界第八大奇迹”。

嬴政被视为中国历史上最具争议的帝王之一,其集权模式深刻塑造了此后两千余年的政治格局。

2.事件简单介绍

统一度量衡与文字是中国历史上一次影响深远的重要变革,通常与秦始皇(公元前221年统一六国后)紧密关联。这一举措旨在消除战国时期各国差异,加强中央集权,促进经济文化融合。以下是简单介绍:

一、统一度量衡

1. 背景战国时期,各国长度、容量、重量标准不一(如尺、斗、斤等差异巨大),导致交易、税收混乱。

2. 措施

- 秦始皇颁布法令,以秦国标准为基准,统一全国度量衡制度。

- 制作标准器(如铜权、铜量)分发各地,要求强制使用。

3. 意义

- 便利了赋税征收和商业交流;

- 强化了中央对经济的控制,为后世度量衡体系奠定基础。

二、统一文字

1. 背景战国时期各国文字形体差异显著(如齐国的“鸟虫文”、楚国的“楚篆”),阻碍政令传达与文化沟通。

2. 措施

- 丞相李斯主持,以秦国文字为基础,创制标准字体“小篆”,废除六国异体字。

- 编写《仓颉篇》等范本,推行全国。

3. 意义

- 打破文化隔阂,提升行政效率;

- 推动汉字系统化,成为后世汉字演变的起点(如隶书、楷书均受其影响)。

三、影响与评价

- 短期:巩固秦朝统治,但严苛推行引发部分抵触。

- 长期:奠定了中国“书同文、车同轨”的大一统文化基础,对中华民族的凝聚力和文化传承产生了不可估量的作用。

这一变革被视为中国历史上首次大规模标准化运动,体现了中央集权制度在文化经济整合中的关键作用。

为什么要统一,请看图片?

比如货币

一个国家,七个通行币,太不方便了。

仅供参考

3.战争简单介绍

巨鹿之战

巨鹿之战是秦末农民战争中的关键战役,发生在公元前207年(秦二世三年),是项羽率领的楚军与秦朝主力军在巨鹿(今河北平乡西南)的一场战略决战。此战项羽以少胜多,一举歼灭秦军主力,成为秦朝灭亡的决定性战役。

背景

- 秦朝暴政:秦二世继位后,统治严酷,民不聊生,引发陈胜、吴广起义(大泽乡起义),天下纷纷响应。

- 秦军反扑:秦将章邯率军镇压起义,连破多路义军,并围攻赵王歇于巨鹿。赵王向各路反秦势力求援。

- 项羽夺权:楚怀王派宋义率军救赵,但宋义畏战不前。项羽怒杀宋义,夺取兵权,亲自领军北上。

战役经过

1. 破釜沉舟:项羽率军渡过漳河后,下令凿沉船只、砸破锅灶,只带三日口粮,以示决一死战之心。

2. 楚军猛攻:项羽军队以少敌多,连续九次冲击秦军阵地,攻势凌厉,诸侯援军起初作壁上观,后被楚军士气感染,纷纷参战。

3. 内外夹击:项羽击溃秦军王离部,解巨鹿之围,随后与章邯军对峙数月,最终章邯因遭秦廷猜忌投降项羽。

结果与影响

- 秦军主力覆灭:此战歼灭秦军二十余万,章邯投降,秦朝失去军事支柱。

- 项羽称霸:项羽凭借此战威震诸侯,被推为“诸侯上将军”,成为反秦联盟领袖。

- 加速秦亡:刘邦趁秦军主力被牵制,直入关中,秦王子婴投降,秦朝迅速灭亡。

- 楚汉之争开端:项羽分封诸侯,但矛盾激化,最终与刘邦展开长达四年的楚汉战争。

历史意义

巨鹿之战是中国古代军事史上以少胜多的经典战例,体现了项羽的军事才能和决断力。其“破釜沉舟”的典故也成为后世比喻决心拼搏的成语。此战彻底扭转了反秦势力的劣势,直接推动了秦朝的崩溃。

本章完