1271年—1368年

元朝的正统时间段为1271年至1368年,共98年,由忽必烈于1271年正式建国号“大元”开始,至1368年明军攻占大都结束。

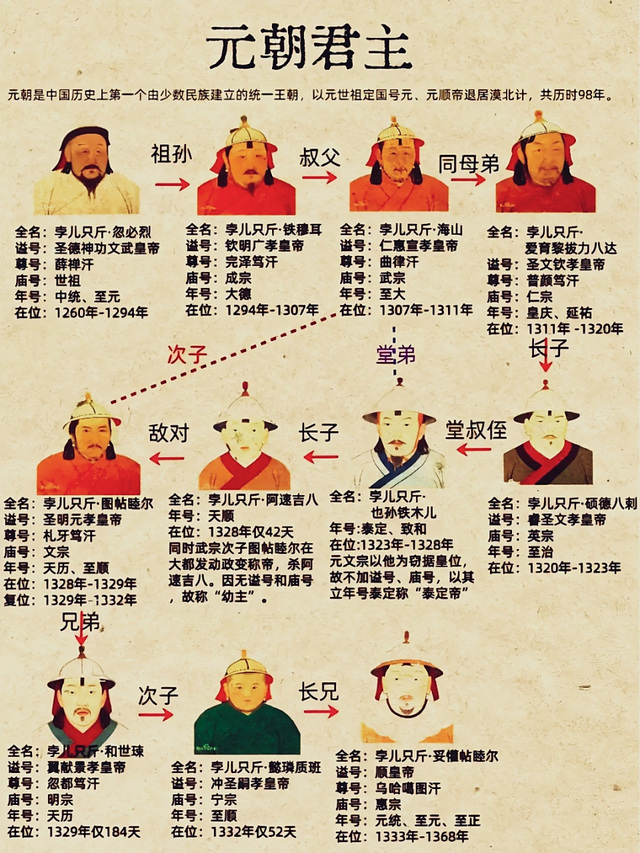

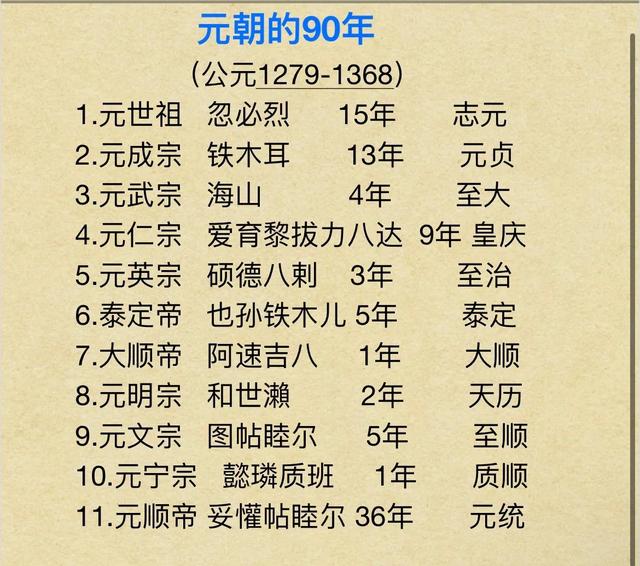

元朝帝王11位

元朝距今约754年前

元朝我介绍的第十个朝代

1.文字:八思巴文的。

仅供参考

2.服装:质孙服等。

3.都城:元大都(北京。)

4.政策:中央实行一省两院制等。

5.文化:元曲等。

6.发型

仅供参考

元朝发型以蒙古族传统发式为核心,男子普遍剃顶留辫(称“三搭头”或“婆焦”),女子发型则因民族和阶级差异显著,汉族多继承前朝简约风格,蒙古族女性婚后戴高耸的“罟罟冠”,整体体现了游牧文化与中原习俗的融合。

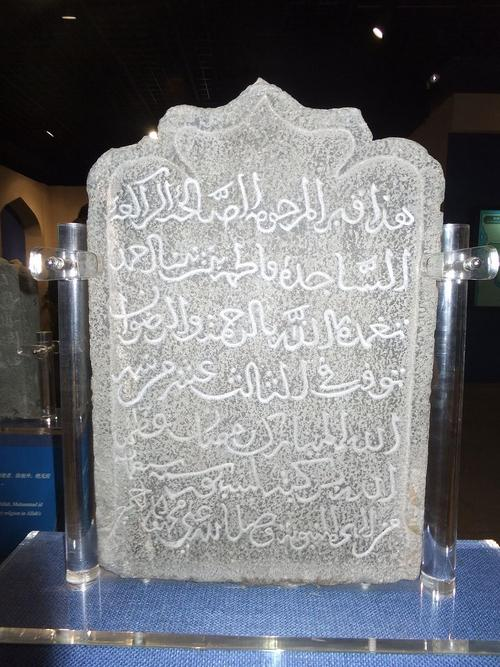

7.文物:八思文银字符碑等。

仅供参考

8.武器:复古弓与弯刀等。

仅供参考

9.书籍:《元史》等。

10.农具与农作物:1.秧马等 2.小麦等。

11.科技:《授时历》等。

12.疆域图

仅供参考

13.事件:

①元朝建立

②灭宋统一

③南坡之变

④天历之变

⑤元朝灭亡

⑥至正新正

⑦元曲兴起

14.战争:

①元日战争

②两都之战

③红巾军起义

15.人物

1.孛儿只斤·铁木真(成吉思汗),(公元前1162年5月31日一1227年8月25日),故事:统一诸部等。

2.孛儿只斤·忽必烈,(公元前1215年9月23日一1294年2月18日),故事:开府金莲川等。

3.孛儿只斤·海山,(公元前1281年一1311年),故事:登基为帝等。

16.帝王顺序表

仅供参考

17.年号

仅供参考

18.谥号

元世祖忽必烈:谥号“圣德神功文武皇帝”,庙号世祖,开国皇帝,奠定元朝基业。

元成宗铁穆耳:谥号“钦明广孝皇帝”,庙号成宗,延续忽必烈政策,年号大德。

元武宗海山:谥号“仁惠宣孝皇帝”,庙号武宗,年号至大,加强中央集权。

元仁宗爱育黎拔力八达:谥号“仁宗”,庙号仁宗,年号皇庆、延祐,推行汉化改革。

元文宗图帖睦尔:谥号“圣明元孝皇帝”,庙号文宗,年号天历、至顺,两度执政。

元惠宗妥懽帖睦尔:谥号“宣仁普孝皇帝”(蒙古追尊庙号惠宗),明朝朱元璋追尊“顺帝”,年号至正,末代皇帝。

元惠宗的双谥号:蒙古方面称“元惠宗”,谥号“宣仁普孝皇帝”;明朝朱元璋以其“知顺天命”追尊“元顺帝”,反映政治妥协。

无谥号皇帝:泰定帝也孙铁木儿、天顺帝阿速吉八因被推翻为“非法君主”,未获正式谥号;元宁宗懿璘质班在位仅53天,谥号未载入正史。

追尊祖先:拖雷(忽必烈之父)被追谥“景襄皇帝”,非在位皇帝;元宪宗蒙哥谥号“桓肃皇帝”,由忽必烈追尊。

19.庙号

世祖 忽必烈

庙号:世祖

谥号:圣德神功文武皇帝

在位时间:1264年—1294年

年号:中统、至元

成宗 铁穆耳

庙号:成宗

谥号:钦明广孝皇帝

在位时间:1295年—1307年

年号:元贞、大德

武宗 海山

庙号:武宗

谥号:仁惠宣孝皇帝

在位时间:1308年—1311年

年号:至大

仁宗 爱育黎拔力八达

庙号:仁宗

谥号:圣文钦孝皇帝

在位时间:1312年—1320年

年号:皇庆、延祐

英宗 硕德八剌

庙号:英宗

谥号:睿圣文孝皇帝

在位时间:1321年—1323年

年号:至治

泰定帝 也孙铁木儿

无汉文庙号、谥号

在位时间:1324年—1328年

年号:泰定、致和

明宗 和世㻋

庙号:明宗

谥号:翼献景孝皇帝

在位时间:1329年

年号:天历

文宗 图帖睦尔

庙号:文宗

谥号:圣明元孝皇帝

在位时间:1328年—1332年

年号:天历、至顺

宁宗 懿璘质班

庙号:宁宗

谥号:冲圣嗣孝皇帝

在位时间:1332年

年号:沿用至顺

惠宗 妥欢帖睦尔

庙号:惠宗(后世追封为顺帝)

谥号:顺天立道睿文智武大圣孝皇帝

在位时间:1333年—1368年

年号:元统、至元、至正

其他皇帝

天顺帝 阿速吉八:无庙号、谥号

泰定帝 也孙铁木儿:无汉文庙号、谥号

明宗 和世㻋:庙号由顺帝追封

20.在位时间

仅供参考

(农具与农作物混合到一起了,没有21)

1.事件简单介绍

天历之变

元朝天历之变是发生在元朝中期(1328年)的一次重大宫廷政变。这场事变是元文宗图帖睦尔与其异母兄和世㻋(周王)一系争夺帝位的内斗,最终以元文宗的胜利告终,但过程充满背叛与血腥,深刻暴露了元朝中后期皇位继承制度的混乱。

以下是该事件的关键要点:

一、历史背景

1. 皇位继承危机:元朝自开国以来,皇位继承始终未确立严格的嫡长子继承制(如汉族的“立嫡立长”),导致蒙古传统的“忽里勒台大会”推举制与权臣、军事势力干预相结合,政局长期不稳。

2. 两都之战的前奏:1328年,元泰定帝也孙铁木儿在上都病逝。权臣倒剌沙在上都拥立泰定帝之子阿剌吉八为帝。与此同时,留守大都(今北京)的钦察贵族燕铁木儿凭借手中掌握的侍卫亲军,发动政变,宣布拥立元武宗(海山)的两个儿子,以此对抗上都政权。

二、事件经过

1. 燕铁木儿拥立武宗之子:

* 燕铁木儿在大都控制局势后,派人分别前往漠北迎接武宗长子和世㻋(周王),以及在中原的次子图帖睦尔(怀王)。

* 由于和世㻋远在漠北,为尽快稳定大局,燕铁木儿先拥立率先到达大都的图帖睦尔登基,即元文宗。

2. “两都之战”:

* 上都的倒剌沙派兵分路进攻大都,元文宗和燕铁木儿组织抵抗。这场内战被称为“两都之战”。

* 经过激烈战斗,大都政权凭借更强的经济和军事实力获胜,倒剌沙投降,幼主阿剌吉八在战乱中下落不明(大概率被杀)。

3. 兄终弟及的承诺与背叛(天历之变的核心):

* 在登基之初,元文宗为争取合法性,多次表示自己只是暂时摄政,并派使者北上迎接兄长和世㻋,承诺“兄终弟及”,将皇位让予长兄。

* 1329年正月,和世㻋在漠北和林即帝位,即元明宗。同年四月,元文宗遵照承诺,亲率百官北上迎接兄长。

* 八月,王忽察都之变:两兄弟在王忽察都(今河北张北附近)会面。元明宗宴请文宗及燕铁木儿等大臣后,暴毙而亡,在位仅八个月。外界普遍认为,元明宗是被弟弟图帖睦尔和权臣燕铁木儿合谋毒死。

4. 文宗复位:

* 元明宗暴卒后,燕铁木儿立即护送元文宗返回大都,重新登上皇位。

三、结果与影响

1. 文宗巩固统治:元文宗复位后,追贬元明宗及其子为庶人,并立自己的儿子为太子,试图巩固自家一系的统治。

2. 燕铁木儿权倾朝野:燕铁木儿因定策之功,权倾朝野,家族势力达到顶峰,开启了元末权臣专政的先河。

3. 埋下复仇祸根:元文宗死后,为内心不安和舆论压力所迫,在遗诏中表示要传位于元明宗之子。这使得元明宗的次子妥懽帖睦尔在经历多年流放后,最终被权臣拥立,即元惠宗(元顺帝)。

4. 元朝加速衰败:天历之变是元朝皇室内斗的顶峰之一。它彻底破坏了政治稳定,加剧了统治阶级内部的矛盾,消耗了国力,使元朝的统治基础更加动摇,加速了其走向衰亡的进程。

总结

天历之变不仅是一场简单的宫廷政变,更是一场集**…

* 兄弟相残(文宗毒杀明宗)

* 权臣操纵(燕铁木儿是核心推手)

* 背信弃义(文宗违背“兄终弟及”的承诺)

…于一体的复杂政治斗争。它深刻地反映了元朝中后期皇权继承制度的失败和政治的黑暗,对元朝历史产生了极其深远的影响。

2.人物简单介绍

孛儿只斤·忽必烈

忽必烈(1215年—1294年),蒙古名薛禅汗,是元朝的开国皇帝(元世祖,1260—1294年在位),也是蒙古帝国第五位大汗(1260年起)。他是成吉思汗的孙子、拖雷的第四子,蒙哥汗的弟弟。以下是对他的关键介绍:

核心成就

1. 建立元朝与统一中国

- 1271年,忽必烈取《易经》“大哉乾元”之义,定国号为“大元”,正式建立元朝。

- 1279年灭南宋,完成中国历史上的大一统,结束了自唐末以来长达数百年的分裂局面。

2. 定都大都

- 放弃蒙古传统的哈拉和林,迁都至大都(今北京),奠定了北京作为后世中国政治中心的根基。

3. 推行汉化政策

- 采用中原王朝的典章制度,设中书省、行省制等,保留蒙古传统的同时融合汉文化。

- 重视农业经济,推广纸币“交钞”,疏通大运河,促进经济交流。

4. 对外扩张与交流

- 两次东征日本(因“神风”失败)、南下攻打越南和爪哇,虽未成功但扩大元朝影响力。

- 鼓励中外交流,马可·波罗等旅行家到访,促进东西方文化、技术传播。

争议与局限

- 蒙古帝国的分裂:忽必烈与弟弟阿里不哥争汗位胜利后,四大汗国(如钦察汗国)逐渐独立,蒙古帝国实质分裂。

- 民族等级制度:将民众分为四等(蒙古人、色目人、汉人、南人),埋下社会矛盾。

- 穷兵黩武:多次对外战争消耗国力,晚年财政困难。

历史影响

忽必烈兼具蒙古大汗的军事魄力与中原帝王的治国视野,其统治既延续了蒙古传统,又推动了多民族国家的融合。元朝的统一为明清时期的中国疆域奠定了基础,但民族政策与财政问题也为王朝的短暂寿命埋下伏笔。

若需更深入的内容(如与阿里不哥的汗位之争、具体政策细节等),可随时补充提问!

3.战争简单介绍

元日战争

元日战争是指元朝皇帝忽必烈在1274年和1281年两次发动对日本的侵略战争,在日本被称为“元寇”或“文永·弘安之役”。这两次战争均因遭遇台风等因素而以元军失败告终,对东亚历史产生了深远影响。以下是简要介绍:

背景

- 元朝扩张:忽必烈建立元朝后,延续蒙古帝国的扩张政策,试图迫使周边国家臣服。

- 日本的态度:当时日本由镰仓幕府统治,拒绝向元朝朝贡,忽必烈决定以武力征服。

第一次元日战争(1274年)

- 名称:文永之役(因发生在日本文永年间)。

- 过程:

- 元军联合高丽军队,出动约900艘战船、4万余人,进攻日本九州北部。

- 初期占据优势,但遭遇台风袭击,战船损毁严重,被迫撤退。

- 结果:元军损失惨重,首次东征失败。

第二次元日战争(1281年)

- 名称:弘安之役(发生在日本弘安年间)。

- 过程:

- 元军分两路进攻:东路军(高丽、元军)和江南军(南宋降军),总兵力约14万,战船超4,000艘。

- 日军凭借石垒(“元寇防垒”)顽强抵抗,元军久攻不下。

- 再次遭遇强烈台风,舰队几乎全军覆没,元军溃败。

- 结果:元朝彻底失败,日本将台风称为“神风”,视为天佑。

影响

1. 日本:

- 镰仓幕府因抗元胜利威望提升,但战后财政困难,导致武士阶层不满,为幕府衰落埋下伏笔。

- 强化了日本“神国”思想,认为台风(神风)是神明庇佑。

2. 元朝:

- 两次远征消耗巨大,加速了元朝财政危机。

- 扩张受挫,此后未再大规模进攻日本。

3. 东亚格局:

- 日本与大陆政权长期疏离,直至明清时期仍保持警惕。

- 高丽作为元朝附庸被迫参战,负担沉重。

争议与传说

- 台风的作用:现代研究认为,元军战船(多为内河船)抗风能力差,且指挥混乱,台风并非失败的唯一原因。

- “神风”叙事:二战时日本“神风特攻队”即源于此历史记忆。

元日战争是中世纪东亚大规模跨海作战的典型案例,其失败标志着蒙古帝国扩张的极限,也深刻影响了日本的国家意识。

本章完