1.春秋

春秋时期(公元前770年-公元前476年)是中国历史上一个重要时代,上承西周、下启战国,是东周的前半阶段。以下是对其核心特点的简要介绍:

1. 名称由来

因孔子编订的史书《春秋》记载了这一时期(公元前722年-前481年)的历史,后世遂以“春秋”命名这个时代。

2. 政治特征

- 周王室衰微:周天子失去天下共主的权威,无法控制诸侯。

- 诸侯争霸:强大的诸侯国崛起,通过战争和会盟争夺霸权,先后出现“春秋五霸”(通常指齐桓公、晋文公、楚庄王、吴王阖闾、越王勾践等)。

- 礼崩乐坏:西周建立的宗法、分封制度逐渐瓦解,诸侯无视礼制,甚至出现“楚王问鼎”等挑战周王室的事件。

3. 社会与文化

- 思想活跃:百家争鸣萌芽,孔子创立儒家学说,老子开创道家思想,管仲、子产等推行早期法治与实践改革。

- 军事变革:战争从贵族的礼仪性对抗转向以消灭敌军有生力量为目的,车战逐步被步兵、骑兵战术取代。

- 经济发展:铁器牛耕普及,私田开垦增加,井田制瓦解,工商业与城市兴起。

4. 重要事件举例

- 齐桓公称霸:管仲改革后,以“尊王攘夷”为口号成为首位霸主。

- 晋楚争霸:城濮之战、邲之战等大战持续百余年。

- 吴越争雄:吴王夫差与越王勾践的恩怨(卧薪尝胆)。

5. 历史意义

春秋时期是旧秩序瓦解、新制度孕育的过渡阶段,为战国时期的剧烈变革和社会转型奠定了基础。

如需更详细的专题解析(如五霸兴衰、孔子思想等),可随时补充说明。

“春秋五霸”

什么是“春秋五霸”?

“春秋五霸”指的是在中国春秋时期(公元前770年-公元前476年),相继出现的五位(或几位)势力最强大、取得诸侯国联盟首领(即“霸主”)地位的国君。他们以“尊王攘夷”为口号,即尊崇周天子的权威,共同抵御外族入侵,并通过会盟诸侯的方式,实际主导了当时的国际秩序。

需要注意的是,“五霸”具体指哪五位国君,历史上有多种说法,最为主流和公认的是以下两位:

主流说法中的五位霸主

1. 齐桓公(姜小白)

* 国家:齐国

* 称霸标志:葵丘会盟

* 核心功臣:管仲

* 特点:他是第一位公认的霸主。在贤相管仲的辅佐下,齐国国力强盛。他高举“尊王攘夷”的大旗,援助燕国、邢国、卫国抵抗北方戎狄的入侵,并安定周王室的内乱,建立了极高的威信。孔子称赞“管仲相桓公,霸诸侯,一匡天下,民到于今受其赐。”

2. 晋文公(重耳)

* 国家:晋国

* 称霸标志:城濮之战

* 特点:在流亡19年后回国即位,励精图治。在城濮之战中,以“退避三舍”的策略大败强大的楚军,遏制了楚国北上的势头。随后在践土会盟诸侯,周天子也亲自到场册封,霸业达到顶峰。

3. 楚庄王(熊旅)

* 国家:楚国

* 称霸标志:邲之战

* 典故:“一鸣惊人”、“问鼎中原”

* 特点:楚国并非周王室分封的诸侯,自称“蛮夷”。楚庄王是楚国最杰出的君主,在位期间国力鼎盛。他在邲之战中击败晋国,确立了霸权。他曾陈兵周朝边境,“问鼎之轻重”,显示了取代周朝的野心,是南方霸主的代表。

4. 秦穆公(嬴任好)

* 国家:秦国

* 特点:致力于向西发展,称霸西戎,开拓了大片疆土,为日后秦国统一天下奠定了基础。但由于东进的道路被强大的晋国阻挡,他未能成为中原的霸主,主要影响在西方。

5. 宋襄公(子兹甫)

* 国家:宋国

* 特点:在齐桓公死后,试图继承霸业。他以“仁义”自居,在泓水之战中对阵楚军时,坚持“不击半渡之兵”、“不鼓不成列”的古老贵族礼仪,结果大败受伤而死,成为后世笑谈。其霸业有名无实,但因曾大会诸侯而被一些史料列为五霸之一。

其他常见说法

除了以上五位,历史上也常将以下两位列入“五霸”的备选:

* 吴王阖闾:重用孙武、伍子胥,攻破强大的楚国,一度几乎灭楚。

* 越王勾践:著名的“卧薪尝胆”,最终灭掉吴国,称霸于江淮以东。

总结

霸主 国家 核心事件/口号 历史意义

齐桓公 齐国 葵丘会盟、尊王攘夷 开创霸业模式,首位公认霸主

晋文公 晋国 城濮之战、退避三舍 遏制楚国,确立晋国长期霸权

楚庄王 楚国 邲之战、问鼎中原 楚国最强代表,称霸中原

秦穆公 秦国 称霸西戎 为秦国日后统一奠定基础

宋襄公 宋国 泓水之战、讲求“仁义” 迂腐守旧,霸业失败的代表

简单来说,春秋五霸的故事,就是大国争霸、新旧秩序交替的历史。他们既是旧礼制的维护者,也是新秩序的开拓者,为后来的战国时代和秦朝大一统拉开了序幕。

2.战国

战国时期(公元前475年—公元前221年)是中国历史上一个充满战争与变革的时代,上承春秋时期,下启秦朝大一统。这一时期的核心特征是兼并战争激烈、社会变革深刻,同时思想文化空前繁荣,被称为“百家争鸣”。

一、 时代背景与特征

1. 分封制瓦解:周王室权威衰微,诸侯不再听命于周天子,各自为政。

2. 兼并战争白热化:春秋时期尚有百余诸侯国,到战国初期主要剩下十几个国家,其中以“战国七雄”最为强大:齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦。小国如中山、宋、鲁等逐渐被吞并。

3. 变法图强:各国为富国强兵,纷纷推行变法(如魏国李悝变法、楚国吴起变法、秦国商鞅变法),核心是废除世卿世禄,加强中央集权。

4. 军事技术革新:铁制兵器普及,步兵、骑兵取代车兵成为主力,战争规模扩大(如长平之战坑卒40万)。

二、 主要国家与格局

- 秦国:偏居西方,经商鞅变法后崛起,采用“远交近攻”策略,成为后期最强势力。

- 齐国:东方富国,曾一度与秦国并称“东西二帝”,后遭五国联军伐齐而衰落。

- 楚国:疆域最大的南方强国,但贵族势力强大,改革不彻底。

- 三晋(韩、赵、魏):由晋国分裂而成,地处中原四战之地,赵国有“胡服骑射”改革,军事强盛。

- 燕国:北方弱国,曾以荆轲刺秦王闻名。

三、 重要思想与文化(百家争鸣)

- 儒家:孟子主张“仁政”,荀子提出“性恶论”。

- 道家:庄子发扬逍遥无为的思想。

- 法家:韩非子集大成,强调法治、权术,为秦统一提供理论依据。

- 墨家:墨子主张“兼爱”“非攻”。

- 纵横家:苏秦(合纵抗秦)、张仪(连横事秦)游说列国,影响政局。

四、 重大事件与转折点

- 桂陵之战、马陵之战:齐国孙膑击败魏国庞涓,魏国衰落。

- 长平之战(公元前260年):秦国白起大败赵国赵括,奠定统一基础。

- 秦始皇统一:公元前230—前221年,秦国依次灭六国,建立秦朝。

五、 历史意义

战国时期是中国从分裂走向中央集权大一统的关键阶段。各国变法催生了官僚制取代贵族世袭,郡县制逐步推行,文字、度量衡趋向统一,为秦朝建立专制主义中央集权制度奠定了基础。同时,百家争鸣的思想盛宴深刻影响了后世两千年的中国文化。

关键时间点:

- 公元前403年:三家分晋,战国时代开端(司马光《资治通鉴》以此为始)。

- 公元前221年:秦灭齐,统一天下,战国时代结束。

“战国七雄”

战国时期(公元前475年—公元前221年)是中国历史上一个群雄割据、战争频繁的时代,秦国最终通过一系列政治、军事改革和战略扩张,完成了统一六国的大业。以下是秦国统一的简要介绍:

一、商鞅变法奠定基础(公元前356年—前338年)

秦孝公重用商鞅,推行以法治为核心的改革:

- 奖励耕战:鼓励农业生产和军功,提升国力。

- 中央集权:削弱贵族特权,建立郡县制雏形。

- 严刑峻法:强化社会控制,提高行政效率。变法使秦国从边陲弱国转变为军事强国。

二、远交近攻与军事扩张

秦昭襄王时期,范雎提出“远交近攻”战略,逐步蚕食邻国:

- 击败楚国(公元前278年白起攻占郢都)。

- 长平之战(公元前260年)重创赵国,扫除最大军事威胁。

- 持续削弱韩、魏、燕等国。

三、嬴政亲政与加速统一(公元前246年—前221年)

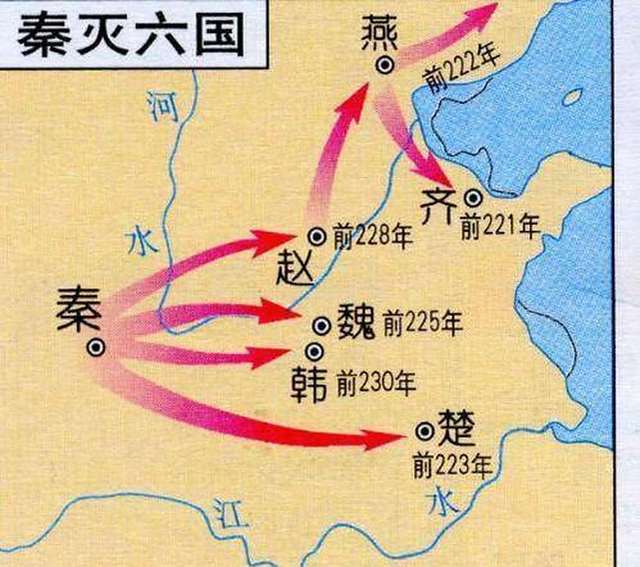

秦王嬴政(秦始皇)亲政后,任用李斯、尉缭等人才,发动灭国战争:

- 顺序策略:按“先弱后强、由近及远”的顺序,依次灭亡韩(前230年)、赵(前228年)、魏(前225年)、楚(前223年)、燕(前222年)、齐(前221年)。

- 关键战役:王翦率60万大军灭楚,避免两线作战。

四、统一后的巩固措施

秦始皇建立秦朝后,推行中央集权制度:

- 废分封,行郡县:直接任命官员管理地方。

- 书同文,车同轨:统一文字、货币、度量衡,加强文化经济整合。

- 修驰道、筑长城:便利交通与国防。

五、历史意义

- 结束长达500多年的分裂局面,创立中国首个大一统王朝。

- 确立的中央集权模式影响后世两千余年。

- 过度严苛的法治与劳役制度也导致秦朝迅速灭亡(公元前207年)。

秦国统一不仅是军事胜利,更是政治制度和社会改革的成果,为中华文明的整体发展奠定了基础。

记法

有同学无法记住春秋与战国的顺序

我有一个方法

用两个儒家代表人物来记忆

孔子是春秋时期的人

孟子是孔子之后的战国时期的人

本节完