曲锣俗称小斗锣,铜质乐器。常用于潮剧"大锣戏"之中,随着音乐艺术形式的发展,曲锣也成为潮州音乐中的打击乐器之一。以双锣同时使用,发音明亮清旷,定音为F调5,与深波同时演奏具有简单和声效果,其"锣花"的阳声和阴声的变化交错最具特色。

号头用黄铜制作,由可以活动伸缩的三节铜管套接而成。底端的喇叭口向上弯曲,全长112厘米,吹口处有一直径5.5厘米的圆盘,其中心为一吹气小孔。喇叭口直径12厘米。吹奏时,将管身斜举。吹口紧贴嘴角,以细缩的气流控制音高。可吹出筒音和两个八度的泛音。

戏服

潮剧戏服,是舞台人物造型的重要组成部分。它有三个特点:首先是十分重视身份区别、官阶区别和等级区别,并反映在服装的式样(款式)、颜色和图案花纹上。

就式样来说,皇帝穿龙袍,朝臣穿蟒袍,地方官(州县府官)穿官袍。告老官员及贵绅穿对襟十团帔;学士、公子、儒生穿项衫;小贩、童仆等穿短衣裤。妇女方面,皇太后及各级夫人穿蟒袍;公主、皇妃穿宫衣;贵族小姐及名门闺秀穿古装;老妇穿十团帔、中青年妇女穿对襟花帔村姑、婢女穿彩罗衣裤。武职人物,主帅及大将穿大甲(靠);偏将、小将穿小袖甲或蟒甲;御林军穿武铠(铠甲);武士穿小袖服(箭衣);侠士穿武装;兵卒穿褂衣裤;公差穿公差服;道士穿道袍;和尚穿和尚衣;犯人穿囚衣。

颜色的使用也分等级。金黄色为皇帝(或地位最高的神仙)专有,其他人物不得用,比中蟒袍,常有黄、红、青、白、黑五色,其黄蟒为皇帝穿,朝廷命官穿其他色蟒,如状元、巡按(小生)穿红蟒,廉正的官员(老生)穿青蟒或白蟒,包拯历来穿黑蟒,但一般为奸诈的(乌面)皇亲国戚所穿。这是蟒袍的主要颜色,舞台上根据同类人物,也有用绛红、深蓝、紫红、银灰等的色蟒。

戏服的图案和花纹制作,其等级也十分严格。比如潮剧的官袍,在胸前及北背各缀上一块彩绣叫"补子","补子"绣上飞禽,武官绣走兽。文官一品绣仙鹤、二品锦鸡、三品孔雀、四品云雁、五品白鹇、六品鹭鸶、七品溪、八品鹌鹑、九品黄鹂、无品练雀。六品彪、七品狼、八品犀牛、九品及无品海马。蟒,实际上是巨蛇,但舞台上蟒袍的蟒,却有鳞有角,似龙非龙,因为龙是生活中至高无上的形象,舞台上不能绣龙,故绣成非龙非蛇的蟒。蟒的形象也分等级,黄蟒的蟒趾绣五爪,朝臣蟒袍的蟒趾只绣四爪。

潮剧戏服的等级标志,有严格的界限,不能逾越,穿错了,不但受到同行的鄙视,有时还会到官府治罪。故戏班历来有"宁穿破,不穿错"的规矩。

其次是潮剧戏服,与其他兄弟剧种一样,也实行衣箱规制。所谓衣箱规制,就是全部戏服以明代的生活服饰为基础,参用其他朝代的一些服饰,按其基本式样,归为35类左右,这35类,通过图案、色彩的变化,组成100多套常用服饰,适应于上起秦汉,下至宋元明(清代另设)各个朝代的不同官阶,文武、男女、贫富、老少、番汉等各种人物的穿戴。也就是说,一般戏班的衣箱里,只具备100多套服饰,便可应付所有剧目人物穿用,(清装戏除外),它不是一个剧目设计一套服饰,也不是一个朝代就设计一套服饰。它是按类穿用的,比如皇帝穿的黄蟒袍、唐皇可穿、宋皇可穿、明皇也可穿。

第三,舞台上的戏服虽然十分重视身份区别,却无寒暑四季之分,不论是朝官的蟒袍,还是百姓的项衫、短衣,一年四季均可穿戴,并无季之别,这也是潮剧舞台戏服的一个特点。

双棚窗

先前,潮剧常用“双棚窗”这种形式来抢棚脚,吸引观众。一般在角色不多的折子戏中运用,由两组演员同台同时表演,如“双柴房”、“吴汉双杀妻”等,以显示该戏班的演员阵容雄厚,唱做齐整。谢吟先生编的文明戏《迎风山》,门内门外有一段双棚窗,也得到赞赏。

如《刘章下山》中《害媳》一场,就是运用双棚窗这个传统手法,把不同人物在不同环境中发生的,却有着共同命运的事件集中在同一个舞台上,交叉进行演出。舞台被“隔”成两半,一边是金灯红幔的延寿宫,演奔父丧而来的王子刘肥身遭吕后,幽禁深宫之事;一边是阴森可怕的冷宫,演吕党残杀其媳刘盈之妻及其爱婢的悲剧。两边戏合起来,把吕后篡权、杀戮异已的丑恶面目和残酷手段刻划得淋漓尽致。这种别开生面的艺术手法,既可以避免场次重复,收到话分两头交代故事,还能取得互相衬托感人更深之效

如《扫窗会》,台左和台右各有一对王金真与高文举,同时演出,两组演员唱同样的曲牌,同腔同调,说一样快慢的道白,由乐队司鼓统一指挥,处理节奏感。但形体动作却要左右对称,如左边的王金真向左转,右边的王金真必须向右转;右边的高文举右手执扇,左边的高文举必须左手执扇。它的好处是适应农村广场演出,四面八方观众都能看到人物;其次是训练童伶的舞台感、节奏感等。过去只有一些行当较齐全的大班才能演双棚窗,故有“好戏双棚窗”的俗语。遇喜庆请戏,若演双棚窗,还要加倍戏金赏赠。

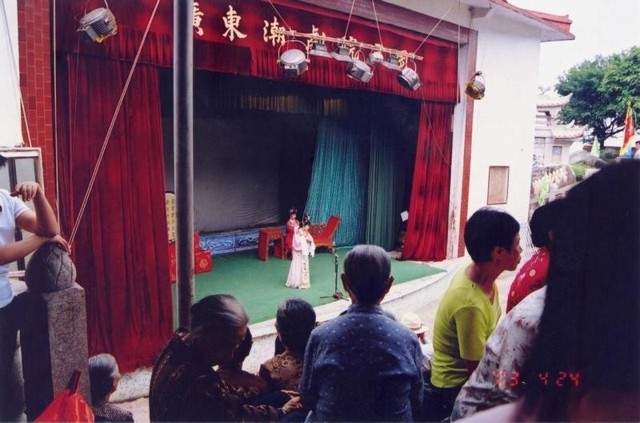

戏台

广场戏戏台

潮剧初时的演出规制只是席地而演的“涂脚戏”,经过在田野中草草搭台演唱的“摔桶戏”阶段以后,才渐次出现戏棚为“六柱”、“九柱”、“十二柱”、“十四柱”……甚至“二十四柱”的“竹帘戏”,这就是现在我们所看到的广场戏的雏形。

广场戏的戏台有固定和游动两种。固定戏台一般建在关帝庙、妈宫前或私人庭园中,如揭阳北门关帝庙古戏台、澄海莲阳古戏馆和潮州廖厝围卓兴庭院戏台等。现时此类戏台已成古迹,无实用价值。游动戏台一般多临时构筑于乡镇广场或野地高埠之处,有时亦搭于村前秋收后的田埕上,演过即拆。这便是现时我们经常可见的戏台。

如果我们将这两种戏台同我国其他地方的戏台作一比较,就可以知道,潮剧广场戏的固定戏台与我国古代戏曲剧场的主要形制如宋代的“勾栏”、清末的“茶园”并没有什么大的区别,即一般均为土台或石台,呈四方形,三面敞开,一面设上下场门,观众围观。

但潮剧广场戏的游动戏台却真正是潮汕的“土特产”,具有独特别致的风格。这种游动戏台最大的优点是构搭简便而又实用。早期的踮脚戏棚多为六柱,竹竿为架,桐油帆布或谷笪覆顶,木板铺台,色帘作幕,整体似“厂”字状。我们从现收藏于潮州市博物馆的清康熙年间潮州画家陈琼所作《修堤图》中的“演戏庆功”画幅中便可以看到这样的六柱戏棚。及后广场戏的戏棚没有根本性变革,所用材料及构搭方式与此类“竹帘戏”大同小异。只是台子搭得大一些,多为12柱,一般阔、深均为16米,高8米,棚顶改用竹篷,并从“前平后垂”改为“双泻水”,竹帘也改用大幅布幕,舞台周围加用谷笪圈严,只露舞台正面,两侧加悬素色帐幛,弦乐和打击乐从竹帘后移居棚前两侧帐幛后,分开成文武畔(武左文右)。这样的规格已与汕头市区大观园戏院的正规戏台基本无异。在农村这样简便的戏棚上能演出与城市戏院规模相当的潮剧。

传统的舞台装置

潮剧演出的舞台装置,从初期到现代,由简单陈设到布景灯光的运用,经过多次变革的漫长历程。早期(清末民初),台中挂竹帘,台前摆一桌二椅,台口左右侧各安放燃豆油的灯盏二盆作照明。20年代至30年代初,舞台面改为三门四柱式帐幔,这时台口改吊华丽的大光灯3支作照明。30年代末,时装戏(包括剑侠武打戏)兴起之后,台面改为画布硬片装置,接着机关布景盛行。此时期,舞台改用鸡心型汽灯五支作照明。后来有人随团发电用电灯。有了发电条件,水景、火景等相继出现。建国后,1952年开始改为布幕镜框式舞台形式,台前逐渐增加一些半立体景物及木制现实桌椅。1960年以后,开始采用天幕布作幻灯投影,台前普遍用射灯。

挂竹帘棚面

台中垂挂竹帘3幅,司鼓在帘后指挥前台(六柱式戏棚),竹帘顶端安上×××班名的绣金字横匾。竹帘两侧各垂帐幔一幅(从素面发展到绣花),称为"挠揭帘",作演员进出的上下场门。台中摆木桌一只,竹高椅二只,披上绣桌围和椅帔。这种挂竹帘演戏的古老舞台装置,有元明南戏的遗风。

绣帐幔台面

绣帐幔台面,是20年代至30年代潮剧班时兴的舞台装置,俗称"三门四柱"式绣棚面。台口有一横贯全台的"外太平框",绣满纹图和显眼的班名字佯。配上垂挂伸缩式的大幕作分场用。该大幕-般皆是商家赠送,均贴上广告及赠送人名字。

布画台面

布画台面装置,在时装文明戏兴起后盛行。全台以布画硬片立体装置,仍保留二幅绣帘。台中安上垂卷式的通用布景若干幅,分宫殿、厅堂、闺房、花园、楼台、庙宇、佛堂、市街穷家、山林、溪河等图象,以适用各个戏里所需的环境。

现代的舞台装置

经过多次的变革,革除了旧时的勾栏等,现代的潮剧舞台装置已改成镜框式舞台,基本适合城市剧院、农村戏台、广场竹棚等。

侧幕共有五道:最前面挂上太平框(外侧幕),以墨红色为优,太平框横幕绣上金色“×××剧团”名,太平框内是等色大幕(以往的大幕为升降式,现基本为对开式),后面四道内侧幕均为墨绿色,第二道内侧幕后,挂着天蓝色的中幕,亦改成对开式的拉幕,第三道内侧幕后,挂着有、桃红、浅蓝、黄色等的纱帐及许多布景,最后一道侧幕挂在天幕上,天幕为白色,做幻灯投影景用。

潮剧唱腔结构分为曲牌、对偶曲和唱词小调三类,构成曲牌板腔混合的唱腔体制

曲牌分类

头板曲牌、二板曲牌、三板曲牌

指专门从事潮剧表演多年,得到群众认可,有一定著述的潮剧演员。而不是喜欢潮剧久了,年纪高了就可以成为名家的。

洪妙、陈秦梦、邱楚霞、陈丽华、陈楚蕙、陈学希、陈文炎、陈光耀、陈丽玉、蔡锦坤、方展荣、范泽华、郭石梅、李有存、李义鹏、卢吟词、黄玉斗、黄瑞英、孙小华、黄清城、吴丽君、谢大目、谢吟、许云波、姚璇秋、杨其国、叶清发、张长城、张桂坤、郑小霞、郑健英、郑仕鹏等。

在新中国成立后,曾先后出现过两个辉煌的“黄金十年”,期间艺术鼎盛、人才辈出,相继涌现出艺术精湛、蜚声海内外的两代潮剧“五朵金花”。

第一代潮剧“五朵金花”是姚璇秋、范泽华、萧南英、吴丽君、陈丽华。

20世纪80年代初,复苏的汕头潮剧舞台出现了被誉为“五朵金花”的孙小华、吴玲儿、蔡明晖、郑小霞、吴楚珊。

潮剧的国家一级演员

广东潮剧院:

1、姚璇秋2、张长城3、郑健英4、方展荣5、陈学希6、蔡明晖7、刘小丽8、王少瑜9、张怡凰

10、詹少君11、吴奕敏12、林初发13、陈鸿飞14、陈幸希15、林武燕16、李四海[8]17、林燕云

18、曾惠刚

潮州市潮剧团:1、唐龙通2、郑舜英3、陈潮钦[9]

揭阳市潮剧团:林柔佳

梅花奖得主

第18届中国戏剧梅花奖得主陈学希(《葫芦庙》)

第23届中国戏剧梅花奖得主张怡凰(《东吴郡主》)

当代表人

生:翁銮金、陈学希、林初发

旦:姚旋秋、张怡凰、刘小丽

净:蔡宝源

丑:方展容、陈幸希、陈鸿飞

作者图四为挂竹帘戏台,常在下乡时使用