牢门的铁锈在掌心蹭出刺痒的红痕,何黎扒着木栏往里望,看见禾晏正靠在草堆上闭目养神,囚服的袖口还沾着未干的血渍。她连辩解的机会都没有,就被关进了这不见天日的大牢。

“姐姐!”何黎压低声音唤她,指尖抠着木栏的缝隙,“我已经让程鲤素去查那支箭的来历,一定能证明你的清白!”

禾晏缓缓睁开眼,眼底没有半分慌乱,只有沉得像深潭的警惕:“别查了。”她起身走到牢门前,声音压得极低,“尸体是幌子,有人想借这事困住我。你听着去给沈教头带句话:让他一切小心。”

何黎心头一震:“你是说……”

“那个被宋陶陶救回来的烈赫人,根本不是什么农户。”禾晏的指尖划过冰冷的木栏,“他腰间的弯刀刻着狼头纹,是烈赫皇族的护卫。这几日军营里多了不少生面孔,脚步声都带着草原人的沉劲,他们在等时机。”

牢门外传来狱卒换班的脚步声,禾晏猛地推了何黎一把:“快走!别让人看见你来找我。记住,保护好自己,比什么都重要。”

何黎踉跄着后退两步,看着禾晏转身坐回草堆,背影在昏暗的光线下显得格外孤直。她咬了咬牙,转身快步离开,她知道,此刻每一分拖延,都可能让整个军营陷入险境。

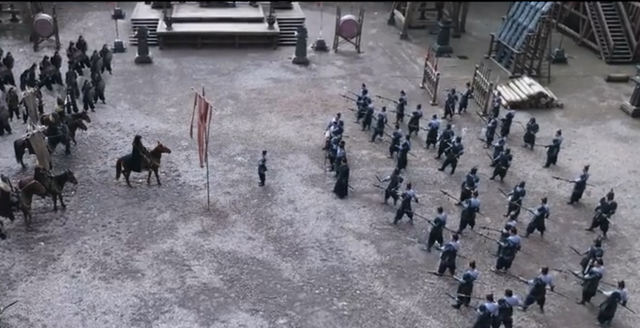

第二天清晨的薄雾还没散尽,西营的辕门突然传来震天的呐喊。沈教头刚带着亲兵赶到,就看见黑压压的烈赫骑兵冲破栅栏,为首的壮汉举着狼牙棒,玄色披风上绣着狰狞的狼图腾。

“我乃烈赫部大将军日达木子!”壮汉的吼声震得人耳膜发疼,“今日踏平这破营”

箭矢如雨点般射来,沈教头挥刀格挡,看着身边的士兵一个个倒下,心头涌起彻骨的悔恨。他想起禾晏提醒过他提防烈赫人,可他被命案绊住了脚,还以为是这丫头疑神疑鬼……

“匹夫,休要猖狂!”

一声清叱划破混乱的战局。众人循声望去,只见禾晏提着长剑从火光里冲出来,眼神却亮得惊人。她不知何时从牢里逃了出来,身上还带着枷锁的磨痕。

“你想踏平军营,先过我这关!”禾晏长剑直指烈赫大将军,“敢不敢跟我单挑?赢了,你喊我一声爹;输了,听你安排!”

烈赫大将军狂笑出声,狼牙棒在掌心转了个圈:“中原人也敢说大话?今日就让你尝尝烈赫勇士的厉害!”

两人相交的瞬间,长剑与狼牙棒撞出刺目的火花。禾晏的身形比烈赫部大将军灵活得多,总能在间不容发之际避开致命一击,可烈赫部大将军的力道实在太猛,每一次碰撞都震得她虎口发麻。不到十回合,她的肩头就挨了一棒,闷哼着摔下马背。

“禾晏!”何黎抱着药箱从营帐后冲出来,被程鲤素死死拉住。

“别过去!”程鲤素的声音发颤,“这是战场,我们帮不上忙!”

禾晏从地上爬起来,咳出一口血沫,长剑拄在地上稳住身形。她看着烈赫部大将军狞笑着冲过来,忽然想起小时候肖伯父教她的剑法:对付蛮力,要像水流一样迂回,在对方最松懈的时候,给以致命一击。

马蹄扬起的尘土迷了烈赫部大将军的眼,就在他抬臂挡开风沙的瞬间,禾晏突然矮身滑到马腹下,精准地刺穿了他的咽喉。

烈赫部大将军的狼牙棒“哐当”落地,眼睛瞪得滚圆,似乎到死都没明白,自己怎么会被一个“中原人”杀了。

“将军死了!”烈赫士兵阵脚大乱。

沈教头抓住时机,振臂高呼:“杀!为死去的弟兄报仇!”

残余的烈赫人很快被剿灭,硝烟在晨光里渐渐散去。何黎挣脱程鲤素的手,抱着药箱冲到禾晏身边,看见她浑身是伤地靠在断戟上,脸色白得像纸,却还在笑:“我说过……他们赢不了。”

夜幕降临时,肖珏的马车终于抵达军营。何黎守在禾晏的病床边,把这两日的变故一五一十地说了,末了眼睛亮晶晶地看着他:“肖珏,禾晏这么厉害,能不能让她进九旗营?我知道九旗营从不收女子,可她……”

“可以。”肖珏打断她,目光落在床上面色苍白的禾晏身上,眼底带着赞许,“九旗营收的是能保家卫国的勇士,与男女无关。”

何黎惊喜地睁大眼,刚想再说些什么,就看见禾晏的睫毛颤了颤。她连忙俯身过去:“禾晏,你醒了?告诉你个好消息,肖都督同意你进九旗营了!”

禾晏的视线渐渐聚焦,落在床边的肖珏身上,扯了扯嘴角:“多谢都督。”

肖珏在床边坐下,看着她包扎得密密麻麻的伤口,忽然开口:“你似乎很想当将军?”

禾晏的眼神亮了亮,声音还有些虚弱,却透着不容置疑的坚定:“或许我是天生就该吃这碗饭。”她顿了顿,抬眼看向肖珏,目光里带着点挑战的意味,“还是说,肖都督觉得,女子不能为将?”

“禾晏……”何黎想打圆场,却被肖珏抬手制止。

“我麾下有位女校尉,当年在雁门关以三百骑兵破了蛮族的联营。”肖珏的声音很平静,“能不能为将,看的是本事,不是性别。”

禾晏的眼里闪过一丝惊讶,随即露出释然的笑。何黎看着两人之间的气氛缓和下来,悄悄松了口气,替禾晏掖了掖被角:“你刚醒,再睡会儿吧,我去给你端点粥来。”

走出营帐时,雪粒子突然打在脸上,凉丝丝的。何黎抬头看了看天,铅灰色的云层正往下压,远处的演武场上,一道玄色身影正在练剑。

是肖珏。

他的剑法向来沉稳,今日却带着股说不出的躁郁,剑光划破暮色,带着些微的颤抖。何黎裹紧身上的披风,慢慢走过去,听见剑刃劈开空气的锐响里,似乎藏着压抑的叹息。

雪越下越大,落在他的发梢肩头,很快积起薄薄一层白。何黎看见他收剑的瞬间,肩膀微微耸动了一下,转身时,眼角竟泛着红。

“肖珏?”她连忙上前,“你怎么了?”

话音未落,就被他猛地抱住。肖珏的手臂收得很紧,带着习武之人特有的力道,却又在微微发颤。何黎被他勒得有些喘不过气,却能清晰地感觉到,他胸膛里的心跳快得不像样。

“怎么了?”她抬手轻轻拍着他的背,声音放得很软。

“你可知……”肖珏的声音埋在她的颈窝,带着浓重的鼻音,“我不杀伯仁,伯仁却因我而死。”

何黎的心猛地一沉。她知道他说的是什么:三年前的水淹阙城。为了阻止叛军,肖珏下令掘开河堤,洪水冲垮了叛军的粮仓,也淹没了下游的三个村落。虽然最终平定了叛乱,可那些无辜的百姓……

“那不是你的错。”何黎反手抱住他,把脸贴在他冰冷的发顶,“你当时别无选择,若是让叛军得了粮草,会死更多人。”

“可那些村民……”肖珏的声音在发抖,“我总梦见他们站在水里,问我为什么……”

雪花落在两人交叠的影子上,悄无声息地融化。何黎没有再说什么,只是抱着他,任由他把压抑了三年的愧疚,都泄在这场突如其来的拥抱里。她知道,有些伤口需要时间愈合,而她能做的,就是站在他身边,让他知道,他不是一个人。

远处的营帐透出暖黄的光,雪地里的两串脚印紧紧依偎着,像两道相互取暖的影子。

肖珏渐渐松开手,看着何黎被冻得发红的鼻尖,忽然抬手替她拂去肩上的雪:“抱歉,让你见笑了。”

“才没有。”何黎仰头看着他,眼睛亮晶晶的,“以后要是难受了,就告诉我,别一个人憋着。”

雪落在她的睫毛上,像沾了碎钻。肖珏看着她认真的模样,心里那片冰封的角落,忽然有了松动的迹象。他抬手揉了揉她的头发,唇角勾起一抹极浅的笑:“好。”

暮色四合,雪花漫天飞舞,将演武场的剑痕、脚印,都温柔地覆盖。何黎知道,阙城的旧事或许会成为肖钰永远的伤疤,但只要他们还在一起,总有一天,能让那些伤痛,都化作前行的勇气。